- MODES MUSICAUX

- MODES MUSICAUXQu’est-ce qu’un mode? Il est difficile, sinon impossible, de trouver pour ce terme une définition simple, précise, correcte et qui convienne à tout le monde. Jacques Chailley, dans son étude intitulée L’Imbroglio des modes , a bien souligné que «la notion de mode n’est pas une notion, valable pour tous les temps et tous les pays. Elle s’est transformée au cours des siècles de telle manière qu’on ne peut la définir qu’en fonction de l’époque et du lieu où on l’examine.» L’auteur a passé en revue toutes les conceptions de modes depuis l’Antiquité grecque jusqu’à nos jours, en passant par le Moyen Âge et la Renaissance et en évoquant le r ga hindou et le maq m arabe, qu’il a classés dans la catégorie des «modes formulaires». On se réfère ici à cet ouvrage pour tout ce qui concerne le concept des modes en Occident.En Asie et en Afrique, les musicologues ont souvent utilisé le terme de «mode» pour désigner les tiao chinois, les ch 拏 japonais, les jo coréens, les 陋i ヱu vietnamiens, les r ga hindous, les dastgâh ou avâz persans, les maq m t arabes, les bhur maures. On essaiera de souligner les analogies et les caractères différentiels que peuvent présenter ces concepts, afin de retenir un certain nombre de critères susceptibles d’aider à définir la notion de mode, telle qu’elle est sentie par les musiciens d’Asie et d’Afrique.1. Le mode en OccidentSuivant un ordre chronologique, Chailley distingue:– Le mode formulaire (r ga hindou, maq m arabe, musique religieuse byzantine, plain-chant primitif, les «harmonies grecques»). C’est un ensemble complexe qui comporte une échelle caractéristique, mais souvent aussi – et surtout – un ensemble de conventions permettant de l’identifier facilement.– Le mode système , dont les structures sont fondées sur une série de «points d’appui», de «bornes» relativement fixes délimitant des groupes de notes «mobiles» (nuances et genres de la musique grecque). «L’octave est considérée comme un système multiple formé de la réunion (harmonie) de systèmes unitaires (système multiple d’Aristoxène).»– Le mode système unitaire , base de la conception médiévale, qui comporte des tétracordes dont l’un prend la prééminence sur l’autre (conception byzantine, adoptée en Occident au IXe siècle, des authentes et des plagaux).– Les modes ecclésiastiques (qu’on appellera «grégoriens» à la fin du XIXe siècle), avec le développement de la notion de finale, mais «l’idée de juger un mode d’après sa finale» n’est formulée avec netteté qu’au XIe siècle (Guy d’Arezzo).En même temps se développe la notion de «teneur» (dominante au XVIIe siècle), qui n’est pas toujours à la quinte de la tonique (5te pour les modes authentes, 3ce ou 4te pour les modes plagaux).La notion d’«octave modale», qui n’apparaît pas avant le XIe siècle, est une «rationalisation arbitraire de diagrammes».– Vers le XIIe siècle, le développement de la polyphonie modifie la conception des intervalles. Du XIIIe au XVIe siècle, l’importance de la médiante entraîne «la ruine définitive du système tétracordal».– Au XVIe siècle, «les modes du plain-chant, encore enseignés, ne sont plus qu’une survivance livresque». Ces modes, que Chailley appelle «tons de transition entre modalité et tonalité», avaient conservé leurs noms anciens. «En fait, il n’y a plus alors que deux modes: le majeur et le mineur.»La conception du mode comporte, selon Chailley, les notions suivantes: choix d’une octave type, unité fondamentale; tonique, identifiée au premier son de l’octave type; hiérarchisation des autres degrés sur le plan harmonique par rapport à la tonique: dominante, etc.; identité de fonction de tous les sons reproduisant à une octave quelconque un des sons de l’octave type; indifférence à la hauteur absolue, à l’ambitus, à l’octave employés, aux tournures mélodiques utilisées.Le mode qui désigne à l’heure actuelle une certaine succession d’intervalles dans une octave type, prise de tonique à tonique, n’est pas une simple échelle. Il doit être défini par d’autres critères.2. Le mode en Asie et en AfriqueOù trouver des modes?La notion de mode n’existe pas dans tous les pays d’Asie et d’Afrique. David Morton et Jacques Brunet, respectivement spécialistes de la musique de Thaïlande et de celle du Cambodge, n’ont trouvé dans ces pays rien qui puisse être comparé à un mode.Dans l’état actuel de la documentation, la même remarque peut être faite pour ce qui concerne la musique de plusieurs pays du Sud-Est asiatique: Birmanie, Laos, Malaisie, Philippines. À Java, le patet étudié par Mantle Hood est considéré par l’auteur comme un mode. Les cinq tiao (kong , chang , kio , tche , yu ), cités souvent par les Occidentaux comme les cinq modes, ne sont en fait que des «aspects d’octave» de l’échelle pentatonique sans demi-tons. C’est-à-dire que, sur chacun des degrés de la gamme pentatonique (fa, sol, la, do, ré ), on forme un mode, soit: sol, la, do, ré, fa – la, do, ré, fa, sol – do, ré, fa, sol, la – ré, fa, sol, la, do. Il en est de même pour les jo coréens et les ch 拏 (ou sempo ) japonais. Les 陋i ヱu vietnamiens sont bien des modes car, en dehors des échelles, ils présentent d’autres particularités comme la hiérarchie des degrés, l’éthos des modes. Lorsqu’on considère les notions de r ga (Inde), dastgâh ou avâz (Iran), maq m (pays turco-arabes, y compris ceux de l’Afrique du Nord, de l’Égypte), on est en présence de modes présentant certains caractères communs et d’autres propres à chaque concept. Dans des pays africains islamisés, en dehors du Maghreb et de l’Égypte, en Mauritanie par exemple, Charles Duvelle et Michel Guignard ont trouvé les modes dans les notions de el-bhar .Caractères fondamentauxPrenant comme exemples le r ga (Inde), le dastgâh ou avâz (Iran) et le maq m (pays arabes, Turquie), on étudiera leurs caractères spécifiques, afin d’en dégager les critères principaux communs à ces trois notions et les critères secondaires propres à chacune d’elles. Ensuite, on cherchera si les autres notions de mode qui ont été mentionnées ci-dessus peuvent être définies par les critères retenus.Premier caractère: il existe, dans tous les cas, une échelle modale déterminée, avec une structure particulièrePour le «r size=1ga»Cette échelle, avec un minimum de cinq notes – les r ga à trois ou quatre sons sont des exceptions –, présente une pente ascendante roha qui peut être semblable à la pente descendante avahora (par exemple, pour le r ga Bh pali:DIR\– roha: sa ri ga pa dha sa do ré mi sol la do – avaroha: sa dha pa ga ri sa do la sol mi ré do )/DIRou en être différente (par exemple, pour le r ga Bih ga:DIR\– roha: sa ga ma pa ni sado mi fa sol si do– avaroha:\

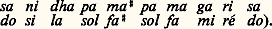

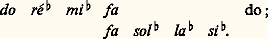

\/DIRLes sept svara de l’échelle n’ont pas de hauteur absolue et ne correspondent pas aux sept notes de la gamme tempérée.L’octave est divisée en vingt-deux shruti inégaux, un shruti étant un intervalle inférieur à un demi-ton, mais ne correspondant pas nécessairement au tiers ou au quart de ton.Dans la tradition de l’Inde du Nord, les échelles sont classées en dix principaux types appelés th t (selon Pandit Bhatkhande).Le tableau 1 montre les cinq caractères secondaires suivants:– La note de base sa considérée comme la tonique, ainsi que la note pa qui est à la quinte de sa , ne peuvent être altérées et sont toujours présentes dans la grande majorité des r ga .– Lorsque le pa est absent, le ma (4te au-dessus de sa ) doit être présent; par exemple, l’échelle du r ga Malkaus est la suivante: sa ga size=1寧 ma dha size=1寧 ni size=1寧 sa (do mi size=1寧 fa la size=1寧 si size=1寧 do ).– Comme la note sa doit être constamment entendue pendant l’exécution musicale, chaque note jouée ou chantée forme avec le sa un intervalle variable; on entend assez souvent l’intervalle de quarte augmentée, ce diabolus in musica .– La structure des échelles dans la musique de l’Inde du Nord est la suivante dans la majorité des cas:

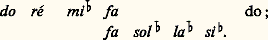

\/DIRLes sept svara de l’échelle n’ont pas de hauteur absolue et ne correspondent pas aux sept notes de la gamme tempérée.L’octave est divisée en vingt-deux shruti inégaux, un shruti étant un intervalle inférieur à un demi-ton, mais ne correspondant pas nécessairement au tiers ou au quart de ton.Dans la tradition de l’Inde du Nord, les échelles sont classées en dix principaux types appelés th t (selon Pandit Bhatkhande).Le tableau 1 montre les cinq caractères secondaires suivants:– La note de base sa considérée comme la tonique, ainsi que la note pa qui est à la quinte de sa , ne peuvent être altérées et sont toujours présentes dans la grande majorité des r ga .– Lorsque le pa est absent, le ma (4te au-dessus de sa ) doit être présent; par exemple, l’échelle du r ga Malkaus est la suivante: sa ga size=1寧 ma dha size=1寧 ni size=1寧 sa (do mi size=1寧 fa la size=1寧 si size=1寧 do ).– Comme la note sa doit être constamment entendue pendant l’exécution musicale, chaque note jouée ou chantée forme avec le sa un intervalle variable; on entend assez souvent l’intervalle de quarte augmentée, ce diabolus in musica .– La structure des échelles dans la musique de l’Inde du Nord est la suivante dans la majorité des cas: mais on rencontre aussi la structure:

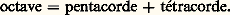

mais on rencontre aussi la structure: Dans la tradition de l’Inde du Sud, les r ga , dont les échelles ont sept notes avec des pentes ascendantes et descendantes semblables, sont classés en soixante-douze types différents: les soixante-douze melakarta . Il existe deux grands groupes: Purva melakarta (tabl. 2), avec tous les r ga dont le degré ma est shuddha (fa bécarre); Uttara melakarta , avec tous les r ga dont le degré ma est prati (fa dièse).Chaque groupe est subdivisé en six sous-groupes appelés chakra . Pour simplifier, on peut remplacer les notes: sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni, sa, par: do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, avec bien entendu la réserve suivante: ré size=1寧, ré size=1戀凉, mi size=1寧, mi size=1寧寧, etc., n’ont qu’une valeur relative et n’indiquent qu’approximativement la hauteur des notes. Dans chaque chakra , on fait varier successivement les degrés ni (si ), dha (la ), ga (mi ), ri (ré ).Le tableau des Uttara melakarta s’obtient en remplaçant tous les shuddha ma (fa ) par les prati ma (fa size=1戀凉), pour aboutir à trente-six autres échelles dont la structure est non plus: octave = tétracorde + ton + tétracorde des Purva melakarta , mais: octave = pentacorde + tétracorde.Dans ce tableau, on remarque que les échelles des 29e et 21e melakarta sont très proches respectivement de la gamme majeure et de la gamme mineure de l’Occident. En omettant certains degrés, on obtiendra des r ga à cinq, à six notes; certains pourront avoir cinq notes dans la pente ascendante et six ou sept dans la pente descendante, ou inversement.La pente peut être rectiligne (do , ré , mi , fa , sol , la , par exemple) ou brisée (do , ré , fa , mi , sol , la , par exemple). Avec toutes ces possibilités, le nombre d’échelles modales des r ga est très grand.Pour le «dastgâh» ou «avâz» iranien, comme pour le «maq size=1m» turco-arabeL’échelle modale doit avoir au moins sept notes: la musique populaire en Iran, en Turquie et dans les pays de tradition arabe utilise souvent les échelles pentatoniques, mais la musique de tradition savante ne connaît que les échelles heptatoniques.On retrouve la distinction entre pente ascendante et pente descendante dans la notion du maq m , mais non dans celle du dastgâh ou de l’avâz .Les notes n’ont pas de hauteur absolue et ne correspondent pas à celles de la gamme tempérée.L’octave, selon les écoles, peut être divisée en dix-neuf, vingt-deux, vingt-quatre ou vingt-sept intervalles.Mais le quart de ton, qui pourrait exister en tant qu’intervalle unitaire, n’est employé comme intervalle mélodique ni dans la musique iranienne, ni dans la musique arabe. En Iran, le ré koron (ré ) et le mi koron (mi ) sont d’un quart de ton plus bas que le ré bécarre et le mi bécarre par exemple. Seulement, dans une échelle d’un dastgâh , la présence d’un ré koron ou d’un mi koron entraîne l’absence du ré bécarre ou du mi bécarre et inversement. L’intervalle ré koron-ré bécarre, qui est égal au quart de ton, n’est pas utilisé dans un dessin mélodique.L’intervalle do-ré koron est égal aux trois quarts de ton et, entre le do et le mi koron, il existe une tierce appelée «neutre» puisqu’elle se trouve entre la tierce mineure et la tierce majeure. L’intervalle de trois quarts de ton s’entend dans le dastgâh de Shur (Iran) ou l’avâz Abu-Ata (Iran) et la tierce neutre dans le dastgâh de Segâh (Iran) ou le maq m R st (arabe).Les échelles des dastgâh et avâz peuvent être ramenées à cinq types; ils sont indiqués dans le tableau 3 d’après la théorie officielle admise en Iran.Ce tableau montre que les échelles heptatoniques sont constituées par l’adjonction de deux tétracordes: do-fa , sol-do , avec un ton disjonctif entre fa et sol .Dans certains dastgâh (Mahur, Tchâhargâh, Segâh), les deux tétracordes sont semblables:

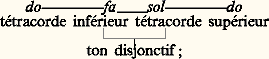

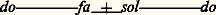

Dans la tradition de l’Inde du Sud, les r ga , dont les échelles ont sept notes avec des pentes ascendantes et descendantes semblables, sont classés en soixante-douze types différents: les soixante-douze melakarta . Il existe deux grands groupes: Purva melakarta (tabl. 2), avec tous les r ga dont le degré ma est shuddha (fa bécarre); Uttara melakarta , avec tous les r ga dont le degré ma est prati (fa dièse).Chaque groupe est subdivisé en six sous-groupes appelés chakra . Pour simplifier, on peut remplacer les notes: sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni, sa, par: do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, avec bien entendu la réserve suivante: ré size=1寧, ré size=1戀凉, mi size=1寧, mi size=1寧寧, etc., n’ont qu’une valeur relative et n’indiquent qu’approximativement la hauteur des notes. Dans chaque chakra , on fait varier successivement les degrés ni (si ), dha (la ), ga (mi ), ri (ré ).Le tableau des Uttara melakarta s’obtient en remplaçant tous les shuddha ma (fa ) par les prati ma (fa size=1戀凉), pour aboutir à trente-six autres échelles dont la structure est non plus: octave = tétracorde + ton + tétracorde des Purva melakarta , mais: octave = pentacorde + tétracorde.Dans ce tableau, on remarque que les échelles des 29e et 21e melakarta sont très proches respectivement de la gamme majeure et de la gamme mineure de l’Occident. En omettant certains degrés, on obtiendra des r ga à cinq, à six notes; certains pourront avoir cinq notes dans la pente ascendante et six ou sept dans la pente descendante, ou inversement.La pente peut être rectiligne (do , ré , mi , fa , sol , la , par exemple) ou brisée (do , ré , fa , mi , sol , la , par exemple). Avec toutes ces possibilités, le nombre d’échelles modales des r ga est très grand.Pour le «dastgâh» ou «avâz» iranien, comme pour le «maq size=1m» turco-arabeL’échelle modale doit avoir au moins sept notes: la musique populaire en Iran, en Turquie et dans les pays de tradition arabe utilise souvent les échelles pentatoniques, mais la musique de tradition savante ne connaît que les échelles heptatoniques.On retrouve la distinction entre pente ascendante et pente descendante dans la notion du maq m , mais non dans celle du dastgâh ou de l’avâz .Les notes n’ont pas de hauteur absolue et ne correspondent pas à celles de la gamme tempérée.L’octave, selon les écoles, peut être divisée en dix-neuf, vingt-deux, vingt-quatre ou vingt-sept intervalles.Mais le quart de ton, qui pourrait exister en tant qu’intervalle unitaire, n’est employé comme intervalle mélodique ni dans la musique iranienne, ni dans la musique arabe. En Iran, le ré koron (ré ) et le mi koron (mi ) sont d’un quart de ton plus bas que le ré bécarre et le mi bécarre par exemple. Seulement, dans une échelle d’un dastgâh , la présence d’un ré koron ou d’un mi koron entraîne l’absence du ré bécarre ou du mi bécarre et inversement. L’intervalle ré koron-ré bécarre, qui est égal au quart de ton, n’est pas utilisé dans un dessin mélodique.L’intervalle do-ré koron est égal aux trois quarts de ton et, entre le do et le mi koron, il existe une tierce appelée «neutre» puisqu’elle se trouve entre la tierce mineure et la tierce majeure. L’intervalle de trois quarts de ton s’entend dans le dastgâh de Shur (Iran) ou l’avâz Abu-Ata (Iran) et la tierce neutre dans le dastgâh de Segâh (Iran) ou le maq m R st (arabe).Les échelles des dastgâh et avâz peuvent être ramenées à cinq types; ils sont indiqués dans le tableau 3 d’après la théorie officielle admise en Iran.Ce tableau montre que les échelles heptatoniques sont constituées par l’adjonction de deux tétracordes: do-fa , sol-do , avec un ton disjonctif entre fa et sol .Dans certains dastgâh (Mahur, Tchâhargâh, Segâh), les deux tétracordes sont semblables: dans d’autres, ils sont différents (Shur, Homâyun).Si l’on donne au premier degré des échelles des douze maq m t de base la hauteur d’un do pour avoir un élément de comparaison, on obtient les douze échelles du tableau 4 (d’après Safyoddin cité par M. Barkechli et H. G. Farmer).On remarque également la structure des échelles obtenues par adjonction de tétracordes:– par disjonction, avec entre eux un ton disjonctif, par exemple (Naw ):

dans d’autres, ils sont différents (Shur, Homâyun).Si l’on donne au premier degré des échelles des douze maq m t de base la hauteur d’un do pour avoir un élément de comparaison, on obtient les douze échelles du tableau 4 (d’après Safyoddin cité par M. Barkechli et H. G. Farmer).On remarque également la structure des échelles obtenues par adjonction de tétracordes:– par disjonction, avec entre eux un ton disjonctif, par exemple (Naw ): (les tétracordes sont dans la majorité des cas dissemblables);– par conjonction, sans ton disjonctif entre eux (adjonction de deux tétracordes semblables), par exemple (Abo salik):

(les tétracordes sont dans la majorité des cas dissemblables);– par conjonction, sans ton disjonctif entre eux (adjonction de deux tétracordes semblables), par exemple (Abo salik): – par conjonction, adjonction de deux tétracordes dissemblables, par exemple (Zango leh):

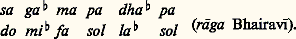

– par conjonction, adjonction de deux tétracordes dissemblables, par exemple (Zango leh): Les quarts de ton n’existent pas en tant qu’intervalles mélodiques. Par contre, l’intervalle de trois quarts de ton se rencontre dans les échelles de: Ir q, Buzurg, etc. (do 漣 ré size=1寧– ), et la tierce neutre dans les échelles de: R st, Isfah n, Zango leh (do 漣 mi size=1寧– ).Dans toutes ces échelles, les sept degrés n’ont pas la même importance.Deuxième caractère: il existe une hiérarchie entre les degrés des échellesPour le «r size=1ga»Le degré le plus important est le degré fondamental qui joue le rôle d’une tonique: c’est la note sa , toujours présente dans une exécution, et qui est donnée par trois des quatre cordes du luth d’accompagnement (tamboura ), par les cordes chikari des sitar et sarod (luths en usage dans l’Inde du Nord), par les cordes de t la de la v 稜n (luth de l’Inde du Sud), ainsi que par le tabla , tambour de droite de la paire de tambours en usage dans l’Inde du Nord.Puis viennent deux autres degrés distants entre eux d’une quarte ou d’une quinte: le v di et le samv di . Le v di (ou parlant), appelé parfois «degré roi», occupe une place importante dans l’image de chaque r ga ; il est souvent présent, accentué et très orné; autour du v di se tissent les phrases mélodiques du r ga . Le samv di joue le même rôle que le v di dans l’autre tétracorde. Dans le r ga Bil wal, le v di est le dha (la ) et le samv di le ga (mi ). Dans le r ga Bhairava, le v di est le dha komal (la size=1寧) et le samv di le ri komal (ré size=1寧).La plupart des degrés ne changent pas, mais certains sont variables: c’est le cas du degré ri dans le Bhairav 稜, du degré ma dans le Bih ga:Bhairav 稜:

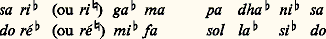

Les quarts de ton n’existent pas en tant qu’intervalles mélodiques. Par contre, l’intervalle de trois quarts de ton se rencontre dans les échelles de: Ir q, Buzurg, etc. (do 漣 ré size=1寧– ), et la tierce neutre dans les échelles de: R st, Isfah n, Zango leh (do 漣 mi size=1寧– ).Dans toutes ces échelles, les sept degrés n’ont pas la même importance.Deuxième caractère: il existe une hiérarchie entre les degrés des échellesPour le «r size=1ga»Le degré le plus important est le degré fondamental qui joue le rôle d’une tonique: c’est la note sa , toujours présente dans une exécution, et qui est donnée par trois des quatre cordes du luth d’accompagnement (tamboura ), par les cordes chikari des sitar et sarod (luths en usage dans l’Inde du Nord), par les cordes de t la de la v 稜n (luth de l’Inde du Sud), ainsi que par le tabla , tambour de droite de la paire de tambours en usage dans l’Inde du Nord.Puis viennent deux autres degrés distants entre eux d’une quarte ou d’une quinte: le v di et le samv di . Le v di (ou parlant), appelé parfois «degré roi», occupe une place importante dans l’image de chaque r ga ; il est souvent présent, accentué et très orné; autour du v di se tissent les phrases mélodiques du r ga . Le samv di joue le même rôle que le v di dans l’autre tétracorde. Dans le r ga Bil wal, le v di est le dha (la ) et le samv di le ga (mi ). Dans le r ga Bhairava, le v di est le dha komal (la size=1寧) et le samv di le ri komal (ré size=1寧).La plupart des degrés ne changent pas, mais certains sont variables: c’est le cas du degré ri dans le Bhairav 稜, du degré ma dans le Bih ga:Bhairav 稜: Bih ga:

Bih ga: Pour le «dastgâh»Le degré le plus important n’est pas le degré fondamental de l’échelle ayant une valeur de tonique. C’est plutôt le shahed ou degré témoin, souvent présent, accentué et très orné, autour duquel se tisse la mélodie des gusheh , séquences mélodiques dont l’ensemble, classé dans un ordre de succession déterminé, constitue le dastgâh ou l’avâz . Le shahed peut être confondu avec la tonique (dans le Shur, le Mâhur) ou en être distinct (dans le Dashti, par exemple).Puis viennent deux autres degrés: l’un est variable (moteghayer ) et l’autre sert de note d’arrêt (ist ) sur laquelle la mélodie s’interrompt momentanément.Dans presque toutes les échelles, le premier degré (do ) et les deux autres degrés qui se trouvent à la quarte (fa ) et à la quinte (sol ) ne sont pas altérés.Le deuxième degré n’est pas bémolisé, mais est abaissé d’un quart de ton (ré koron) dans les échelles de Shur, Segâh, Tchâhargâh, Homâyun.Les autres degrés peuvent être abaissés d’un demi-ton ou d’un quart de ton.Pour le «maq size=1m»Le degré fondamental, le plus important, joue le rôle de tonique, moins importante que la tonique dans le r ga indien, mais plus importante que la tonique dans le dastgâh . La tonique est en même temps la note d’arrêt et la note finale. Elle peut tenir lieu de note initiale.Certains degrés sont plus fréquemment utilisés et, quoique dépourvus de noms spécifiques, jouent à peu près le même rôle que le v di pour le r ga et le shahed pour le dastgâh . Selon le Dr Habib Touma, les notes qui forment l’axe mélodique autour duquel se développe la mélodie peuvent être considérées comme notes prédominantes. Par exemple, dans l’échelle du maq m Bayati (ré, mi size=1寧–, fa, sol, la, si size=1寧, do, ré ), les notes ré , fa , sol sont les plus importantes.Troisième caractère: il existe pour chaque mode une formule mélodique caractéristiquePour le «r size=1ga»Chaque r ga est caractérisé par un ou plusieurs pakad , formules qui permettent à l’auditeur de le reconnaître. Certains pakad ont seulement trois notes:

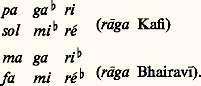

Pour le «dastgâh»Le degré le plus important n’est pas le degré fondamental de l’échelle ayant une valeur de tonique. C’est plutôt le shahed ou degré témoin, souvent présent, accentué et très orné, autour duquel se tisse la mélodie des gusheh , séquences mélodiques dont l’ensemble, classé dans un ordre de succession déterminé, constitue le dastgâh ou l’avâz . Le shahed peut être confondu avec la tonique (dans le Shur, le Mâhur) ou en être distinct (dans le Dashti, par exemple).Puis viennent deux autres degrés: l’un est variable (moteghayer ) et l’autre sert de note d’arrêt (ist ) sur laquelle la mélodie s’interrompt momentanément.Dans presque toutes les échelles, le premier degré (do ) et les deux autres degrés qui se trouvent à la quarte (fa ) et à la quinte (sol ) ne sont pas altérés.Le deuxième degré n’est pas bémolisé, mais est abaissé d’un quart de ton (ré koron) dans les échelles de Shur, Segâh, Tchâhargâh, Homâyun.Les autres degrés peuvent être abaissés d’un demi-ton ou d’un quart de ton.Pour le «maq size=1m»Le degré fondamental, le plus important, joue le rôle de tonique, moins importante que la tonique dans le r ga indien, mais plus importante que la tonique dans le dastgâh . La tonique est en même temps la note d’arrêt et la note finale. Elle peut tenir lieu de note initiale.Certains degrés sont plus fréquemment utilisés et, quoique dépourvus de noms spécifiques, jouent à peu près le même rôle que le v di pour le r ga et le shahed pour le dastgâh . Selon le Dr Habib Touma, les notes qui forment l’axe mélodique autour duquel se développe la mélodie peuvent être considérées comme notes prédominantes. Par exemple, dans l’échelle du maq m Bayati (ré, mi size=1寧–, fa, sol, la, si size=1寧, do, ré ), les notes ré , fa , sol sont les plus importantes.Troisième caractère: il existe pour chaque mode une formule mélodique caractéristiquePour le «r size=1ga»Chaque r ga est caractérisé par un ou plusieurs pakad , formules qui permettent à l’auditeur de le reconnaître. Certains pakad ont seulement trois notes: Souvent ils ont quatre, cinq notes, ou davantage:

Souvent ils ont quatre, cinq notes, ou davantage: Pour chaque r ga , il existe une phrase mélodique que le musicien doit avoir présente dans l’esprit lorsqu’il improvise: c’est le r ga r pa .Le pakad nous permet de «saisir» un r ga , le r pa nous en donne l’image. Les r ga Djanpuri Tod 稜 et Darbari K nad ont la même échelle, mais leurs r pa sont différents.Pour le «dastgâh»Le darâmad (littéralement: ouverture), qui donne la notion de chaque dastgâh , est une séquence mélodique permettant à l’auditeur de reconnaître les dastgâh .Il existe également un certain nombre de motifs mélodiques qui sont particuliers à chaque dastgâh . Les dastgâh Mâhur et Râstpandjgâh ont la même échelle. Mais le motif mélodique appelé parv ni , particulier au Râstpandjgâh, comme le forud , motif mélodique servant de conclusion, permettent à l’auditeur de reconnaître le Râstpandjgâh et ne pas le confondre avec le Mâhur.Pour le «maq size=1m»Habib Touma ne croit pas à l’existence d’une «formule mélodique» pour le maq m , mais, selon Amnon Shiloah, il existe pour chaque maq m non seulement une formule mélodique mais encore une formule rythmique particulières. L’état actuel de la documentation ne permet pas encore de prendre parti pour l’une ou pour l’autre hypothèse.Quatrième caractère: un sentiment modal (éthos) est lié à chaque notion de modePour les «r size=1ga»Ce sentiment est très développé. A chaque r ga correspondent une heure d’exécution, une saison, un élément ou un sentiment particuliers: par exemple, les r ga Lalit , Bhairav 稜, Tod 稜 se jouent le matin; les r ga Purvi, Piloo, le soir; les r ga Malkaus, Bih ga, la nuit; le r ga Hindol se joue au printemps; le r ga Dipak est le r ga du feu, le r ga Megha celui de la pluie; le r ga Bhairav 稜 exprime la tendresse, une certaine mélancolie, et le r ga Yaman Kalyan, une joie paisible.Pour les «dastgâh»L’heure d’exécution n’est pas importante, mais le caractère expressif est indéniable. Selon Dariouche Safvate et Nelly Caron, le Shur «est propice à l’expression de la tendresse, de l’amour, de la pitié»; le Segâh exprime «la douleur, le chagrin, aboutissant finalement à l’espérance»; le Tchâhargâh «dégage une impression de force»; le Mâhur exprime «la dignité et la majesté».Pour les «maq size=1m size=1t»Les artistes avaient coutume, en Andalousie, de consacrer un maq m bien déterminé à chacune des parties de la journée, selon Salah el-Mahdi.Le maq m Ramel El Maya n’était jamais chanté que le matin et en fin d’après-midi. Les Frères sincères, cités par J. Rouanet, «ont parlé des airs de musique, surtout ceux appelés al mohazen : les tristes, de ces chants qui attendrissent les cœurs, font pleurer les yeux». Selon Rouanet, le maq m R st provoque la joie, le Och q la peur, l’Aoudj la jubilation, etc.Caractères secondairesEn dehors de ces quatre caractères fondamentaux, les modes présentent d’autres caractères secondaires, qui sont accentués dans certains concepts de modes et absents dans d’autres. On citera notamment: les ornements spécifiques, la durée des notes appuyées et des silences.Les ornements spécifiquesL’ornementation comme l’improvisation sont très élaborées dans toutes les musiques. Mais il existe des ornements facultatifs, que l’on peut ou non utiliser, et d’autres qui présentent un caractère obligatoire. Miss Puri, dans une série d’exemples, a montré que les ornements pour les notes dha , ga , ri , des r ga Bh p li et Deshkar sont différents et ne peuvent être utilisés les uns pour les autres. Dans la musique vietnamienne, le degré hò (do ) doit être joué sans ornement dans le mode Nam, et peut être orné comme suit:dans le mode Xuân ou le mode Ba c.La durée des notes appuyées et des silencesIl n’existe pas de règles explicites. Mais les musiciens reconnaissent que certaines notes de l’échelle doivent non seulement être accentuées mais peuvent avoir une longue durée, alors que si l’on s’attarde sur les notes peu importantes, on détruit le sentiment du mode. De même, la durée des silences entre les phrases musicales d’une improvisation est déterminée par le goût, mais aussi par la tradition.Au nombre des caractères secondaires, on peut encore citer l’importance du registre, le tempo employé couramment, etc.Les modes du Vietnam, de la Mauritanie et de l’IndonésieSi l’on examine toutes les notions de mode précitées à la lumière des critères retenus, il apparaît que les tiao chinois, les ch 拏 japonais, les jo coréens n’ont qu’une échelle, organisée d’une certaine façon, une hiérarchie des degrés (le degré kong en Chine, ky au Japon, kung en Corée est fondamental et plus important que les autres). Mais il n’existe ni formule mélodique, ni sentiment modal caractérisé. On ne peut parler de «mode» dans le sens oriental du terme à propos de ces notions.Mais les 陋i ヱu vietnamiens, les bhur (pluriel de el-bhar ) de Mauritanie, les patet indonésiens présentent les caractères fondamentaux des modes.Ils ont tous: une échelle particulière (tabl. 5), une hiérarchie des degrés, une formule mélodique, un sentiment modal.Une échelle particulièreDans le cadre de cet article, on ne peut mentionner toutes les échelles des différents 陋i ヱu vietnamiens, des bhur de Mauritanie, ni les différentes organisations des échelles slendro et pélog selon les patet. On ne peut non plus souligner les particularités des structures de ces échelles avec, comme dans la tradition vietnamienne, l’importance des degrés d’appui. Il s’agit seulement de montrer que les notions de «mode» peuvent être définies dans leurs grandes lignes par quatre critères principaux.Une hiérarchie des degrésDans le 陋i ヱu vietnamien, le hò (do ), degré fondamental, est le plus important. Viennent ensuite les degrés xang (fa ) et xê (sol ). Dans certains 陋i ヱu , ce sont les degrés sur lesquels se repose ou s’arrête la mélodie qui ont une importance.Dans la musique de Mauritanie, la tonique est très importante, au point qu’un auditeur averti doit la fredonner pour marquer son approbation. Elle ne change pas au cours d’un concert, comme cela se passe dans la musique indienne. Dans la musique indonésienne, c’est le degré central, le dasar , qui est le plus important.Une formule mélodiqueDans le 陋i ヱu vietnamien, certaines «tournures» ou «dessins mélodiques» sont propres à chaque 陋i ヱu . Mais ce sont surtout des ornements spécifiques qui caractérisent les 陋i ヱu . Dans la musique de Mauritanie, il existe des «motifs mélodiques» (radd t ) comparables au parv ni ou aux motifs utilisés pour certaines conclusions (forud ) dans la musique iranienne, ainsi qu’aux pakad de la musique de l’Inde. La séquence mélodique (eswar ) ressemble au gusheh de la musique iranienne. Il existe dans la musique indonésienne, dans celle de Java tout au moins, une sorte de schéma mélodique appelé par Mantle Hood nuclear theme (noyau mélodique) ou fixed melody (mélodie fixe), qui caractérise chaque patet .Un sentiment modalDans la musique vietnamienne, le 陋i ヱu Ba c exprime la joie, le 陋i ヱu Nhac la solennité, le 陋i ヱu Xuân la sérénité, le 陋i ヱu Ai Oán la tristesse.Dans la musique de Mauritanie, le Karr exprime le plaisir, la joie; le Fâgu la fierté ou la colère; le Khâl et le Byâd la tristesse et le-Btayt la nostalgie.Les patet indonésiens ne sont pas liés à la notion d’éthos, mais l’heure d’exécution des patet est souvent prise en considération, car certains d’entre eux doivent être exécutés avant un spectacle de théâtre d’ombres, d’autres pendant et d’autres après.En conclusion, l’échelle modale constitue un élément nécessaire mais non suffisant pour définir la notion de mode. D’autres critères, comme la hiérarchie des degrés, l’utilisation d’une formule mélodique, l’existence d’un sentiment modal plus ou moins développé, doivent être pris en considération.Tous les concepts de «mode» comportent ces quatre critères fondamentaux, auxquels il faudrait ajouter l’utilisation des ornements spécifiques, la durée et l’accentuation de certains degrés ou des silences, l’utilisation de certains registres. Ce sont là les critères du concept de mode. Pour ce qui est de la réalisation, du développement du mode, les musiciens de diverses traditions – indienne, iranienne, turque, arabe, vietnamienne ou maure – suivent à peu près le même processus: exposition dans un rythme libre et un tempo modéré des éléments essentiels du mode, avec utilisation des formules servant de «signature» au mode; présentation des degrés de l’échelle dans un ordre ascendant – ou quelquefois descendant; mise en valeur de chacun des degrés, avec accentuation sur les degrés prédominants (v di , shahed , etc.); changement de rythme (rythme libre, rythme caractérisé, rythme cyclique, etc.); changement de tempo; variation mélodique et variation rythmique. Tout le développement se fait par improvisation.Le contenu de tous ces termes: r ga , dastgâh , avâz , maq m , 陋i ヱu , el-bhar , patet , etc., est si complexe qu’il semble préférable de garder les noms vernaculaires sans essayer de les traduire par le mot «mode», et d’éviter de les comparer aux modes ecclésiastiques, encore moins aux modes majeur et mineur de la musique occidentale.

Pour chaque r ga , il existe une phrase mélodique que le musicien doit avoir présente dans l’esprit lorsqu’il improvise: c’est le r ga r pa .Le pakad nous permet de «saisir» un r ga , le r pa nous en donne l’image. Les r ga Djanpuri Tod 稜 et Darbari K nad ont la même échelle, mais leurs r pa sont différents.Pour le «dastgâh»Le darâmad (littéralement: ouverture), qui donne la notion de chaque dastgâh , est une séquence mélodique permettant à l’auditeur de reconnaître les dastgâh .Il existe également un certain nombre de motifs mélodiques qui sont particuliers à chaque dastgâh . Les dastgâh Mâhur et Râstpandjgâh ont la même échelle. Mais le motif mélodique appelé parv ni , particulier au Râstpandjgâh, comme le forud , motif mélodique servant de conclusion, permettent à l’auditeur de reconnaître le Râstpandjgâh et ne pas le confondre avec le Mâhur.Pour le «maq size=1m»Habib Touma ne croit pas à l’existence d’une «formule mélodique» pour le maq m , mais, selon Amnon Shiloah, il existe pour chaque maq m non seulement une formule mélodique mais encore une formule rythmique particulières. L’état actuel de la documentation ne permet pas encore de prendre parti pour l’une ou pour l’autre hypothèse.Quatrième caractère: un sentiment modal (éthos) est lié à chaque notion de modePour les «r size=1ga»Ce sentiment est très développé. A chaque r ga correspondent une heure d’exécution, une saison, un élément ou un sentiment particuliers: par exemple, les r ga Lalit , Bhairav 稜, Tod 稜 se jouent le matin; les r ga Purvi, Piloo, le soir; les r ga Malkaus, Bih ga, la nuit; le r ga Hindol se joue au printemps; le r ga Dipak est le r ga du feu, le r ga Megha celui de la pluie; le r ga Bhairav 稜 exprime la tendresse, une certaine mélancolie, et le r ga Yaman Kalyan, une joie paisible.Pour les «dastgâh»L’heure d’exécution n’est pas importante, mais le caractère expressif est indéniable. Selon Dariouche Safvate et Nelly Caron, le Shur «est propice à l’expression de la tendresse, de l’amour, de la pitié»; le Segâh exprime «la douleur, le chagrin, aboutissant finalement à l’espérance»; le Tchâhargâh «dégage une impression de force»; le Mâhur exprime «la dignité et la majesté».Pour les «maq size=1m size=1t»Les artistes avaient coutume, en Andalousie, de consacrer un maq m bien déterminé à chacune des parties de la journée, selon Salah el-Mahdi.Le maq m Ramel El Maya n’était jamais chanté que le matin et en fin d’après-midi. Les Frères sincères, cités par J. Rouanet, «ont parlé des airs de musique, surtout ceux appelés al mohazen : les tristes, de ces chants qui attendrissent les cœurs, font pleurer les yeux». Selon Rouanet, le maq m R st provoque la joie, le Och q la peur, l’Aoudj la jubilation, etc.Caractères secondairesEn dehors de ces quatre caractères fondamentaux, les modes présentent d’autres caractères secondaires, qui sont accentués dans certains concepts de modes et absents dans d’autres. On citera notamment: les ornements spécifiques, la durée des notes appuyées et des silences.Les ornements spécifiquesL’ornementation comme l’improvisation sont très élaborées dans toutes les musiques. Mais il existe des ornements facultatifs, que l’on peut ou non utiliser, et d’autres qui présentent un caractère obligatoire. Miss Puri, dans une série d’exemples, a montré que les ornements pour les notes dha , ga , ri , des r ga Bh p li et Deshkar sont différents et ne peuvent être utilisés les uns pour les autres. Dans la musique vietnamienne, le degré hò (do ) doit être joué sans ornement dans le mode Nam, et peut être orné comme suit:dans le mode Xuân ou le mode Ba c.La durée des notes appuyées et des silencesIl n’existe pas de règles explicites. Mais les musiciens reconnaissent que certaines notes de l’échelle doivent non seulement être accentuées mais peuvent avoir une longue durée, alors que si l’on s’attarde sur les notes peu importantes, on détruit le sentiment du mode. De même, la durée des silences entre les phrases musicales d’une improvisation est déterminée par le goût, mais aussi par la tradition.Au nombre des caractères secondaires, on peut encore citer l’importance du registre, le tempo employé couramment, etc.Les modes du Vietnam, de la Mauritanie et de l’IndonésieSi l’on examine toutes les notions de mode précitées à la lumière des critères retenus, il apparaît que les tiao chinois, les ch 拏 japonais, les jo coréens n’ont qu’une échelle, organisée d’une certaine façon, une hiérarchie des degrés (le degré kong en Chine, ky au Japon, kung en Corée est fondamental et plus important que les autres). Mais il n’existe ni formule mélodique, ni sentiment modal caractérisé. On ne peut parler de «mode» dans le sens oriental du terme à propos de ces notions.Mais les 陋i ヱu vietnamiens, les bhur (pluriel de el-bhar ) de Mauritanie, les patet indonésiens présentent les caractères fondamentaux des modes.Ils ont tous: une échelle particulière (tabl. 5), une hiérarchie des degrés, une formule mélodique, un sentiment modal.Une échelle particulièreDans le cadre de cet article, on ne peut mentionner toutes les échelles des différents 陋i ヱu vietnamiens, des bhur de Mauritanie, ni les différentes organisations des échelles slendro et pélog selon les patet. On ne peut non plus souligner les particularités des structures de ces échelles avec, comme dans la tradition vietnamienne, l’importance des degrés d’appui. Il s’agit seulement de montrer que les notions de «mode» peuvent être définies dans leurs grandes lignes par quatre critères principaux.Une hiérarchie des degrésDans le 陋i ヱu vietnamien, le hò (do ), degré fondamental, est le plus important. Viennent ensuite les degrés xang (fa ) et xê (sol ). Dans certains 陋i ヱu , ce sont les degrés sur lesquels se repose ou s’arrête la mélodie qui ont une importance.Dans la musique de Mauritanie, la tonique est très importante, au point qu’un auditeur averti doit la fredonner pour marquer son approbation. Elle ne change pas au cours d’un concert, comme cela se passe dans la musique indienne. Dans la musique indonésienne, c’est le degré central, le dasar , qui est le plus important.Une formule mélodiqueDans le 陋i ヱu vietnamien, certaines «tournures» ou «dessins mélodiques» sont propres à chaque 陋i ヱu . Mais ce sont surtout des ornements spécifiques qui caractérisent les 陋i ヱu . Dans la musique de Mauritanie, il existe des «motifs mélodiques» (radd t ) comparables au parv ni ou aux motifs utilisés pour certaines conclusions (forud ) dans la musique iranienne, ainsi qu’aux pakad de la musique de l’Inde. La séquence mélodique (eswar ) ressemble au gusheh de la musique iranienne. Il existe dans la musique indonésienne, dans celle de Java tout au moins, une sorte de schéma mélodique appelé par Mantle Hood nuclear theme (noyau mélodique) ou fixed melody (mélodie fixe), qui caractérise chaque patet .Un sentiment modalDans la musique vietnamienne, le 陋i ヱu Ba c exprime la joie, le 陋i ヱu Nhac la solennité, le 陋i ヱu Xuân la sérénité, le 陋i ヱu Ai Oán la tristesse.Dans la musique de Mauritanie, le Karr exprime le plaisir, la joie; le Fâgu la fierté ou la colère; le Khâl et le Byâd la tristesse et le-Btayt la nostalgie.Les patet indonésiens ne sont pas liés à la notion d’éthos, mais l’heure d’exécution des patet est souvent prise en considération, car certains d’entre eux doivent être exécutés avant un spectacle de théâtre d’ombres, d’autres pendant et d’autres après.En conclusion, l’échelle modale constitue un élément nécessaire mais non suffisant pour définir la notion de mode. D’autres critères, comme la hiérarchie des degrés, l’utilisation d’une formule mélodique, l’existence d’un sentiment modal plus ou moins développé, doivent être pris en considération.Tous les concepts de «mode» comportent ces quatre critères fondamentaux, auxquels il faudrait ajouter l’utilisation des ornements spécifiques, la durée et l’accentuation de certains degrés ou des silences, l’utilisation de certains registres. Ce sont là les critères du concept de mode. Pour ce qui est de la réalisation, du développement du mode, les musiciens de diverses traditions – indienne, iranienne, turque, arabe, vietnamienne ou maure – suivent à peu près le même processus: exposition dans un rythme libre et un tempo modéré des éléments essentiels du mode, avec utilisation des formules servant de «signature» au mode; présentation des degrés de l’échelle dans un ordre ascendant – ou quelquefois descendant; mise en valeur de chacun des degrés, avec accentuation sur les degrés prédominants (v di , shahed , etc.); changement de rythme (rythme libre, rythme caractérisé, rythme cyclique, etc.); changement de tempo; variation mélodique et variation rythmique. Tout le développement se fait par improvisation.Le contenu de tous ces termes: r ga , dastgâh , avâz , maq m , 陋i ヱu , el-bhar , patet , etc., est si complexe qu’il semble préférable de garder les noms vernaculaires sans essayer de les traduire par le mot «mode», et d’éviter de les comparer aux modes ecclésiastiques, encore moins aux modes majeur et mineur de la musique occidentale.

Encyclopédie Universelle. 2012.